対談:岸田秀×伊丹十三「自我論的育児論」より

人の歴史は育児の歴史である。

「私」つまり「あなた」は親による育児の結果、あるいは総体である。

だから、「私」を考えること、あるいは他者を考えることも同じであるが、それは育児を考えることである。

言いかえれば、親と子の関係の在り方を考えることである。

育児を考える上でひとつ取り上げてみたいのが、岸田秀と伊丹十三の対談「自我論的育児論」である。

- 「岸田 秀」という精神分析学者は筆者がしばしば論拠として参照している人物!

この対談は1992年に出版された『幻想を語る』という対談集に収録されている(初出1979年8月文芸春秋)。

40年以上前の対談だからといって古びていると思ってはいけない。育児、すなわち子供の自我の問題はいつの時代も変わらない普遍的なテーマなのである。

とりわけ現代は世界的なウイルス感染拡大により、我々を取り巻く環境は厳しいものがある。

参考 子どもの自殺大幅増加 コロナによる生活変化が影響かNHKニュースだが、厳しい環境にある中でも、子どもが皆自殺をするかというとそんなことはない。

考えてみればこれは不思議ではないだろうか? 子どもでも大人でも、コロナでもいじめでも学業でも仕事でもなんでもいいが、人は生きていく上で様々な困難に直面する。その中で、自殺や殺人、ひきこもり、その他の非行(?)に駆り立てられる少数の人間と、そうはならない大半の人間の差は一体何なのか?

そういう問題意識を持ちながら、岸田秀と伊丹十三の対談の流れを以下に簡潔にまとめてみよう。

伊丹十三

伊丹十三

で、理由を探すと、いじめやら先生に叱られたとかの事実が出てくる。

じゃあ、先生に叱られたらどの子も自殺するかというとそうではないね

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

一つの仮説から出発してみます。

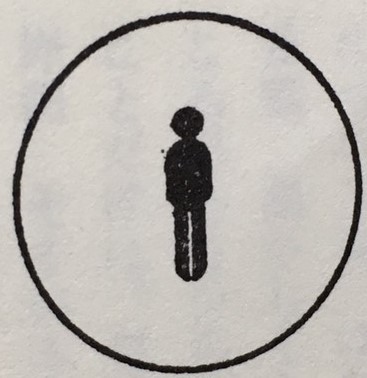

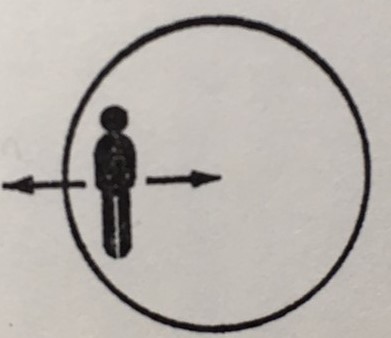

われわれはおのおの自分の世界の中に住んでいる。

自分の世界であるから当然自分が世界の真中にいる。

この場合、自分は世界との関係において安定していると考えられる。

〝自分の世界〟の真中にいる

伊丹十三

伊丹十三

〝自分の世界〟の端っこにいる

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

たとえばエリクソンによれば、生まれたばかりの赤ちゃんが溢れんばかりの愛情に包まれて育つ。これによって彼は“自分はこの世界に歓迎されている” “自分が存在することをみんな喜んでくれている”という感覚を持つ。これがのちのち彼の全人格を支える安定した基盤になると言っている。

だとすると幼い時に親に死なれた子、捨てられちゃった子、どこかへ預けられちゃった子、あるいは親がいても子供を愛する能力がないという、そういう親をもってしまった子は存在論的不安定な状態に陥ってしまいやすいのでしょうか?

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

岸田秀

岸田秀

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

岸田秀

岸田秀

岸田秀

岸田秀

岸田秀

岸田秀

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

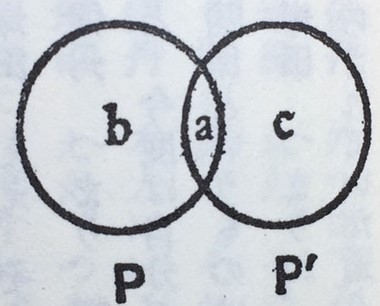

P:子供の全存在、全人格

P’:親の子供に対するイメージ、幻想

a:子供の存在の内、「自分」だと認められている部分

b:親との関係の中では「自分」であってはいけない部分

c:親が一方的に子供に抱いている幻想、イメージ

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

伊丹十三

以上はこの対談のほんの序盤で語られている内容である。

その後も二人の鋭い考察は続くが長くなりすぎるので続きが気になる方は本著を入手されたい。

なんにせよ、ここで語られる育児論は極めて本質的であると筆者は考えている。

親が子に対するイメージの押し付けと、子が自分であると思いたいところのセルフイメージを親に認めてもらえない苦しさ。

子を持つ親すべてが反省すべき点である。

塾に通って勉強をやらせるのは、やらせるスポーツがサッカーや卓球や野球なのは、大企業で、あるいは公務員として働いてほしいと願うのは、子の性質に根差していることか?

自分がそうして育ったからとか、子供の将来を想って、というのは関係ない。

自分と親との関係を子に反復してはいけない(反復せざるを得ないのが親子関係ではあるのだが…)。

子は自分ではなく、別の存在である。

子供が自分の世界の真中にいられるように親が為すべきことは一つ。

ありのままの子供の存在を見てやることである。

簡単ではない。