木村 敏『異常の構造』

今回紹介する本はこんな人におすすめ⇩⇩

- 木村敏の本を読んでみたいけど何から読んでいいか迷っている人

- 「正常/異常」や「常識」ってなんなの? を考えてみたい人

- 人間の心や心理学、精神病理学、精神分析学に興味がある人

- 統合失調症(分裂病)がどんな症状なのか知りたい人

私は、私にとってなんとなく生きにくいこの世界を形作っている「正常/異常」あるいは「常識」という概念や、「狂気」への関心が絶えずある。

それは現実を生きる「人間」の心、難しくいえば精神について、何とか理解したいという欲望とも言える。

人間の精神は複雑だ。

誰だって自分の内側にちょっと目を向けてみれば分かっていただけると思う。

そこには、さまざまな欲望や感情、意志、思考、感覚が渦巻いている。

まして、他人の精神の迷宮など想像するだけでめまいがする(だからこそおもしろいのだけれど)。

今回はそんな「精神」の病としての「精神病」を扱った本として木村 敏 著 の『異常の構造』を紹介したい。

本の概要と私が思う本著を楽しめる観点について書いていく。

木村敏は難解な本を書くことで有名だが、本著は新書になっている分、一般の人にも手が出しやすいと思う。

木村敏の入門書として最適の一冊である。

目次

1.『異常の構造』の概要

1-1.木村 敏 について

木村 敏(きむら・びん)は1931年2月15日生まれ。

日本の医学者、精神科医。1955年京都大学医学部卒業。1964年同大学院にて医学博士。

専門は精神病理学。京都大学名誉教授。元名古屋市立大学医学部教授。元日本精神病理学会理事長。河合文化教育研究所所長。

精神科医だが西洋式の薬物での精神医学(精神病を投薬で治そうとする現代の主流な精神病に対する療法)に疑問を呈した稀有な医者だ。

1-2.作品情報と構成

本書は1973年に講談社現代新書から出版され、今なお版を重ねている(2017年第42刷)。

ジャンルとしては「心理・精神医学」となっている。

(私は、むしろ哲学書だと認識しているが)

『異常の構造』の目次は次の通り。

1.現代と異常

2.異常の意味

3.常識の意味

4.常識の病理としての精神分裂病

5.ブランケンブルグの症例アンネ

6.妄想における常識の解体

7.常識的日常世界の「世界公式」

8.精神分裂病者の論理構造

9.合理性の根拠監督

10.異常の根源

それぞれの章でどのようなことが論じられているか、簡単にまとめてみよう。

1.現代と異常

問題意識が提示されている。現代の「異常」に関する異常な関心はなぜなのか?

現代でいうところの「炎上」のような、しょーもないことがマスコミの格好のタイトルになっている、その精神の裏側を読み解く。

「欲求は欠乏の函数である。現代の社会が異常な現象に対してこれほどまでに強い関心を示すということは、私たちがなんらかの意味で異常に飢えていることを意味しているのではなかろうか」

「…逆に現代の社会は『正常すぎる』ために異常を求めているのかもしれない…。ある意味では異常が少なすぎるために、その反作用で異常を求める傾向が過度に表面化して、『異常の時代』という外観を呈しているのだという見方もできるかもしれないのである」

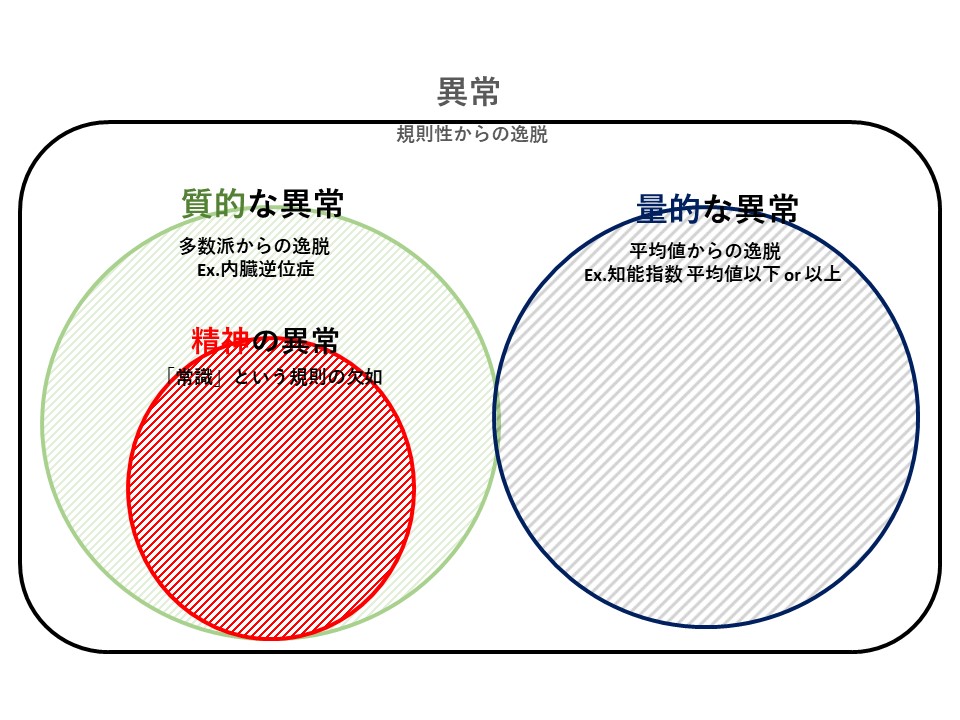

2.異常の意味

ここでは「異常」についての定義が示されている。まず私なりに図示してみた。

異常とは、すべて規則性からの逸脱 である。

その上で、人間に関する異常は次のふたつに区別できる。

Ⅰ.量的な異常…平均値からの逸脱。

例 1)成人の90%の大脳の重量は1200g~1500gに含まれる。→それ以上か以下だと「異常」とみなされる

例 2)知能指数85~100が正常とするとき、それ以下の人が「異常」とされる。

ただし、この場合正常値を超えている人を「異常」と呼べるかどうか?

ここでおもしろい指摘がある。

「『異常』という言葉にはすくなくとも『好ましくない』というニュアンスがどうしてもつきまとう」

「異常」が純粋に平均値からの逸脱を指すのであれば、上振れも下振れも関係ないはずであるが、実際のわれわれの言語使用を見ると平均値を下回る逸脱のとき特に「異常」と言われる構造がある。

「価値規範的な考え方がはいってくればくるほど、それだけ強く『異常すなわち劣等』という見方が出てこざるをえない」

Ⅱ.質的な異常…「多数者正常の原則」にもとづく、多数者の常態と質的に異なる異常

例) 内臓逆位症。心臓が右にあるだけでなんら健康だが、多数者の心臓が左にある(それ自体はまったくの偶然!)ことによって「異常」とされる。

そして本書の主題となる「精神の異常」も質的な異常、つまり「多数者正常の原則」からの逸脱と結びつけて論じられる。

3.常識の意味

狂気という異常は、常識の欠落または常識からの逸脱と定義される。

では常識とは何か? それは一種の考えの基礎になるもので、理詰め・理論的・推論的な判断に対置される感覚的なものである。

私がデザートを食べたときに身体の中で感じる「甘い」という味覚を、他人もまた同じように味覚するかは決して比較できない。

しかし私が「甘い」と言い、他人が「甘い」と言うとき、その意味内容については相互了解を持てる。

そういう、自分を他人と結びつけるための回路=共通感覚こそが「常識」と呼ばれるものと考えられる。

4.常識の病理としての精神分裂病

「精神分裂病」の概説と木村敏が実際に担当した19歳男子大学生の症例が参照される。

分裂病を特徴づける「常識の欠落」を生みだしたもっとも大きな要因として、家庭内における特殊な事情が示唆される。

5.ブランケンブルグの症例アンネ

「常識の欠落」を明確かつ豊富な事例で示している『自然な自明性の喪失』(1971,ドイツの精神病理学者・ブランケンブルグ 著)の紹介。

患者・アンネの言葉を忠実に再現し、分裂病者の内面世界がたいへんなリアリティをもって描き出されている。

6.妄想における常識の解体

前章ではいわば主観的に分裂病が描かれたが、ここでは他覚的な症状として分裂病が描かれている。

常識が欠落し、世間的・日常的な対人関係の秩序維持機能が失われていることが他人からはよく見えるものである。

それが著者の患者であった21歳女子大生の症例で語られる。

常識と反常識の「世界の二重構造」について言及される。

7.常識的日常世界の「世界公式」

分裂病者の生きる「反常識」を理解するために、われわれが自明視して普段省みることをしない「常識の構造」を解説している。

Ⅰ.個物の個別性…それぞれのものが一つしかないということ。目の前にあるコップはこのコップしかなく、それ以外ではない。同じく「自分」は「自分」以外のなにものでもない。

Ⅱ.個別の同一性…それぞれのものは、いつ・どこであってもそれ自身であることに変わりはなく、別のものに変わることはない。私が朝目を覚ましたらあなたになっていた、なんてことはあり得ない。

Ⅲ.世界の単一性…人間の考えうる限りの時空間的領域すべてを含むわれわれの「この世界」は、ただ一つの存在の場としてある。

これらは私たちが日常を生きる上で前提としていることであり、空気や地面のようなこの世界を成り立たせている基盤である。

木村敏は上記の三原理を次のような「世界公式」として表す。

1=1

われわれの存在する物理的世界はこの単純で基本的な公式の上に成り立っている。

思考の基盤となっているこの原理を証明するのは容易なことではない…

実際にGoogleで検索してみるといい。どんな情報でも見つかり、どんな悩みでもたちどころに解決してくれるGoogle先生でも「1=1 証明」という検索ワードにはなんの回答もくれない。

ここ(p.120-121)は本書でもとりわけ難解な議論が展開される部分だが、それだけにたいへん知的好奇心をそそられる部分でもある。

8.精神分裂病者の論理構造

1=1というわれわれの合理性の世界が成り立たない分裂病者の「思考障害」が患者を通して語られる。

患者の言葉を少し引用してみよう。

「ほかの人がぼくの薬をのんでしまうからしょっちゅう眠いです。こう眠くなるというのは、だれかがぼくの薬を飲んでいるということなんです。連鎖反応かしりませんけどね」

誰かが彼の薬を飲んで、彼が眠くなるという… この言葉の奇妙さたるや!

彼の論理構造の中では「私は私である」という自己同一性、つまり1=1が成立していないのだ。

9.合理性の根拠

われわれが精神異常者、とりわけ分裂病者を日常的世界から排除しようとする、その理由についての考察が行われる。

10.異常の根源

本書の締めくくりとして、分裂病者を「異常」とし、「病気」であり「治療」の対象であるとする「正常」の側の論理、つまりわれわれの生きる常識的日常性の世界構造の正統性が問い直される。

2.筆者が選ぶ『異常の構造』のおすすめポイント2点

さて、各項目の概要を読んでいただければ十分『異常の構造』へ興味が湧くことと思うが(そう信じたい…)、私なりに特におもしろいと思うポイント2点をピックアップしてみた。

2-1.現実性についての議論

まず私がおもしろいと思ったのは本書p.151-152に書かれている「現実性」に関する議論である。

われわれは普段の生活で「現実性」という言葉を何気なく使う。

迫力ある映画や、音楽、アニメ、漫画などで、視覚的にせよ聴覚的にせいよあるいは触覚的にせよ、現実のこの感覚に近いものに私たちはリアリティーを感じる。

では、今私がこの文章をPCでタイピングしている現実感覚―—デスクランプの下でキーボードを叩くとWordpressの画面に文字が浮かび上がっていくのが見えているこの感覚—―は一体なんなのか?

木村敏はこう言う。

「現実性を構成している抵抗感が、知覚対象それ自体に固有の物体性、あるいは個体性に由来するものでないことは明らかである。現実性とは対象にはじめから固有の性質なのではない。現実性とは、私たちの知覚行為が為されるそのたびごとに、この行為自体のなかから生み出されるものであり、知覚行為の構造に属することなのであって、対象側の構造に属することではない。知覚行為に無関係に『もともと』あるいは『それ自体』現実的といえるような対象は存在しない」

ある赤い花の美しさに現実性を感じたとき、それは花自体に現実性があるのではなく、この私がその花を現実的だと知覚したということなのだ。

これは要するに「人間が現実だと思っているところのものが現実」ということであり、映画「マトリックス」で描かれた「われわれが目にしている現実とは本当に現実か?」という哲学的な問いかけにも通じているのである。

現実とは絶対的なものではない。だからこそ、精神疾患ではしばしば現実性が崩壊または喪失できるのである。

2-2.分裂病にしがちな親の職業とその理由

次に、本書では分裂病が豊富な実例を持って示されているが、その分裂病者を生みだす親の特徴についての言及が興味深い。

分裂病者の両親には以下の職業が目立つという(p.163)。

- 教育者

- 法律家

- 宗教家

なぜかというと、この職業の親たちは自らの職業的規範、形式的・固定的なモラルを家庭内に持ち込みがちだからである。

倫理に凝り固まった自我の狭さはすわなち現実として受け入れられる事象の狭さであるから、その分だけ抑圧しているもの=エスの領域が広い。

現実には起きる出来事の消化不良を起こしがちな自我はやがて現実への不適応を起こす。その究極の形が分裂病なのである。

3.結び

以上、木村敏『異常の構造』について、内容紹介とおすすめポイントを紹介してきた。

われわれの偏狭な現実を崩すような分裂病者の世界への関心を少しは共有できたら嬉しい。

すぐ隣にいるかもしれない自分とは異なる論理を生きる他者を理解するために、ぜひ『異常の構造』を手に取ってみてはいかがだろうか?

理解できないところを理解しようと努めるところに真の知性は宿るのだ。

それではまた。

【合わせて読みたい!】

【書評】フレドリック・ブラウン『さあ、気ちがいになりなさい』【ユーモアとアイデアの傑作SF短編を解説!(ネタバレ注意!)】

【書評】フレドリック・ブラウン『さあ、気ちがいになりなさい』【ユーモアとアイデアの傑作SF短編を解説!(ネタバレ注意!)】

木村 敏 に興味が湧いたら以下の作品もどうぞ⇩⇩

【木村敏 その他のおすすめ作品】